楽しいどろ遊びの効果|気をつけるポイントの紹介

泥遊びは夏場の定番!

「泥だらけになって大変…」と思う方が多いかと思います。泥を誤って口に入れてしまったら大変ですし、お家での洗濯の負担も増えます。

しかし、泥は粘度によってドロドロだったり、ザラザラだった色々な感触があり子どもの感覚を育てるのにとっても良い遊びになります。

楽しい泥遊びの効果

泥遊びは、子どもが泥の感覚を楽しむこと、そして想像力を養う手助けをしてくれます。泥遊びが良い理由は以下3つが挙げられます。

● 五感を刺激する

● 想像力が養われる

以下から順にその内容を説明します。

五感を刺激

泥遊びをすることで、五感の発達を養うことができます。

泥は、砂と水の配分に応じて、その形や粘度、手触りが変わっていきます。水が多ければシャバシャバと、砂・土を多く含めばねっとりなどさまざまな感触を持ちます。

また、手だけではなく、泥の上を裸足で歩くことで、足の裏から伝わる感触を楽しむこともできます。

想像力を育てる

泥遊びでは、お団子を作ったりと、泥で色々な形をつくって遊びます。割れたり固まったりして、思ったようにいかないことが多いと遊びです。

その際、「何故うまくいかないのか」「もっと大きくするにはどうしたら良いのか」という想像をし、工夫しながら遊びます。

洋服がドロドロになりますが、子どもが楽しく創意工夫の手助けをし一緒に遊んでみてください。

泥遊びをする時に気をつけたいポイント

遊びの際、子どもははしゃいで遊ぶので、怪我やトラブルが起きないよう、気を付けて遊ぶポイントは以下泥遊びで気を付ける3つのこと

● 安全に配慮する

● 泥エリアと砂エリアを分ける

● 泥が口に入らないように注意する

安全に配慮する

裸足で泥のなかに入って遊びますので、事前に怪我の原因となる鋭利な石やガラスの破片などがないか十分に確認しておきましょう。

幼少の子どもは、大人が注意しない限り、気にせず裸足であちこち走り回ってしまいます。怪我に繋がるものが無いか確認し取り除くなどをしましょう

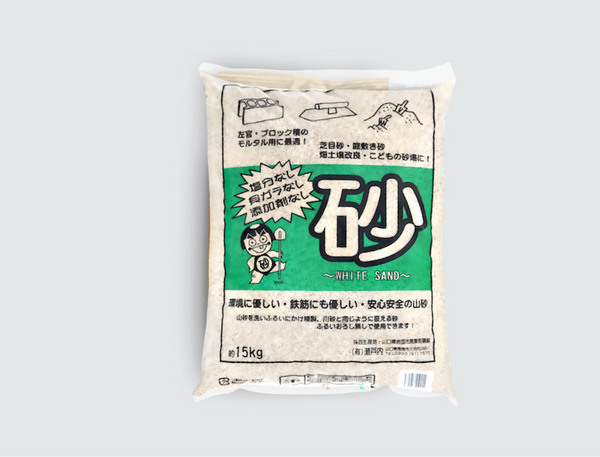

泥と砂を分ける

泥遊びでは、全部泥にしてしまうのではなく、砂が必要な場面も出てきます。あらかじめ「泥エリア」と「砂エリア」を分けて作ることをおススメします。

泥が口に入らないように注意する

泥遊びには、泥団子など泥を食べ物に見立てた遊びも多く、子どもが遊びの中で泥を食べてしまわないよう注意しましょう。

泥を食べることで、下痢や嘔吐をしたり、感染症が起きてしまったりする恐れがあります。

他にも、傷があると破傷風にも注意が必要です。破傷風とは、土にある破傷風菌が傷口から入り、けいれんや発熱を起こす病気です。

重症化すると取り返しのつかないことになる可能性もあるため、怪我をしている場合は傷口を十分に覆い隠すなどをして遊んでください。

泥遊びのまとめ

泥遊びは、主に梅雨から夏場にかけて、自然と触れ合い、泥の感覚を全身で楽しむことができる遊びです。

泥遊びによる子どもの発育のねらいには、子どもの感覚、想像力などを育む遊びとなります。

泥は、水と砂の配分によってその粘度を変幻自在に変えることができ、子どもの想像力をかき立て、創意工夫し表現する力も養うことができます。

当日は、怪我をしないように注意しつつ、全身で泥を楽しむ姿勢を後押ししてあげましょう。